【休眠預金】雲仙市の部活動移動支援、持続可能な仕組み作りへの挑戦(長崎県雲仙市 Vol.2)

うんぜん部活動移動支援実証実験運営協議会第2回インタビュー

長崎県雲仙市の中学生に対し、休眠預金を活用して部活動や地域クラブ活動に参加する際の移動を支援している「うんぜん部活動移動支援実証実験運営協議会」。第1回のインタビューでは、休眠預金の事業期間が終わるまでに、いかに移動支援を自走させる仕組みや体制を構築するかが、最大の課題でした。果たして、解決の糸口は見えたのでしょうか。移動支援がどう広がっているのかなども含めて、事務局長の尾高康介さん(長崎トヨペット)とオブザーバーの町田義博さん(雲仙市政策企画課)に話を伺いました。

スポーツ団体に移動支援が拡大、円滑な運行管理に向けたシステム構築へ

――雲仙ジュニアブラス以外で新たに移動支援を利用し始めた団体はありますか。

2024年の夏以降、軟式野球の雲仙OMAとバレーボールのVC雲仙も移動支援を利用することになりました。VC雲仙は、部員が15人です。そのうち、移動支援を利用しているのは基本的に全員ですが、練習会場によっては支援が必要ない場合もあるので、1回の利用者数は7人前後です。雲仙OMAは、部員10人で、移動支援を利用しているのは4分の1程度です。VC雲仙は地域クラブになりますが、雲仙OMAは部活動の合同チームとなっています。

移動支援は雲仙ジュニアブラスから開始しましたが、スポーツ系の競技団体にも広げていく方針がありました。そのため、バレーボールや野球だけでなく、サッカーやバスケットボールの指導者や保護者にも説明会を実施しました。その中で今回、2つのチームが移動支援を利用することになったという流れです。

保護者や指導者の方々からは「移動支援があって本当に助かっている」という声が多く寄せられています。現在、移動支援は土日に限られています。そのため「できれば平日も移動支援を利用できるようにしてほしい」という希望も上がっています。

――平日も移動支援を行うことは検討しているのですか。

ジュニアブラスの場合、メンバーの子どもたちはそれぞれの学校の部活動にも参加しています。平日は各学校の部活動で練習し、土日はクラブチームとして集まって活動するという形になっているため、平日の移動支援の要望は出ていません。一方VC雲仙は地域クラブのバレーボールチームであり、フォーメーションの練習やチームプレーの確認が必要になります。そのため、平日の移動支援の要望が上がっているという状況です。

要望があったことを受け、24年度の冬休み期間中に平日の移動支援を試験的に実施し、経費の試算や運行事業者の対応状況を確認しましたが、事業者の体制など多様な事情があるため、どこまで踏み込んで支援するのかは、教育委員会とも調整しながら決めていく必要があると思っています。

――利用団体が増えたことで発生した新たな課題はありましたか。

これまでは3団体とメールでやり取りし、運行表を作成していましたが、当初の予定から変更になることが多くなっていきました。そのたびに予定の作成や変更を管理しなければならなくなり、1団体の時と比べて明らかに業務が煩雑になっていきました。さらに、運行事業者も団体の増加により混乱が生じ、間違いが多くなっていきました。そこで、利用団体や運行回数の増加に対応できる運行システムの構築が必要だと考え、「bocci(ボッチ)」という雲仙市に本社があるIT企業に、システムの開発を依頼しました。

運行管理システムは開発の途中ですが、各団体にアカウントを発行し、システムにログインしてもらう形を想定しています。その中で、「何月何日にどこからどこに行くのか」「何人が移動するのか」といった情報を、出発地・経由地・到着地を含めて入力してもらい、自動で運行表が作成されるようにする予定です。

また、実績管理の面でも、タクシー事業者やバス事業者がシステムにアクセスし、運行の実績を直接入力できる仕組みも整備する予定です。これにより、運行実績の報告がスムーズになり、事務処理の負担が軽減されることを想定しています。システム自体は独立した専用のものですが、通知機能についてはLINEと連携させ、各利用団体に通知が届くよう構築しているところです。

=野球チームも移動支援を利用し始めている=

自走に向けてマンスリーサポーターと情報発信による資金調達を検討

――輸送費はもちろん、システムのランニングコストを含めた費用をどう確保していくのかが重要ですね。

正確な数字ではありませんが、毎月土日だけの運行経費として、タクシーの借り上げ費用が約10万円前後かかっています。単純計算すると年間で約120万円です。加えてシステムのランニングコストのほか、現在長崎トヨペットや雲仙市が支援している事務局業務を、別の団体が担うようになった場合の人件費なども考慮する必要があります。そういった要素を踏まえると、現在の形態で運営を継続する場合、年間200万円程度の予算が必要になるのではないかと見込んでいます。

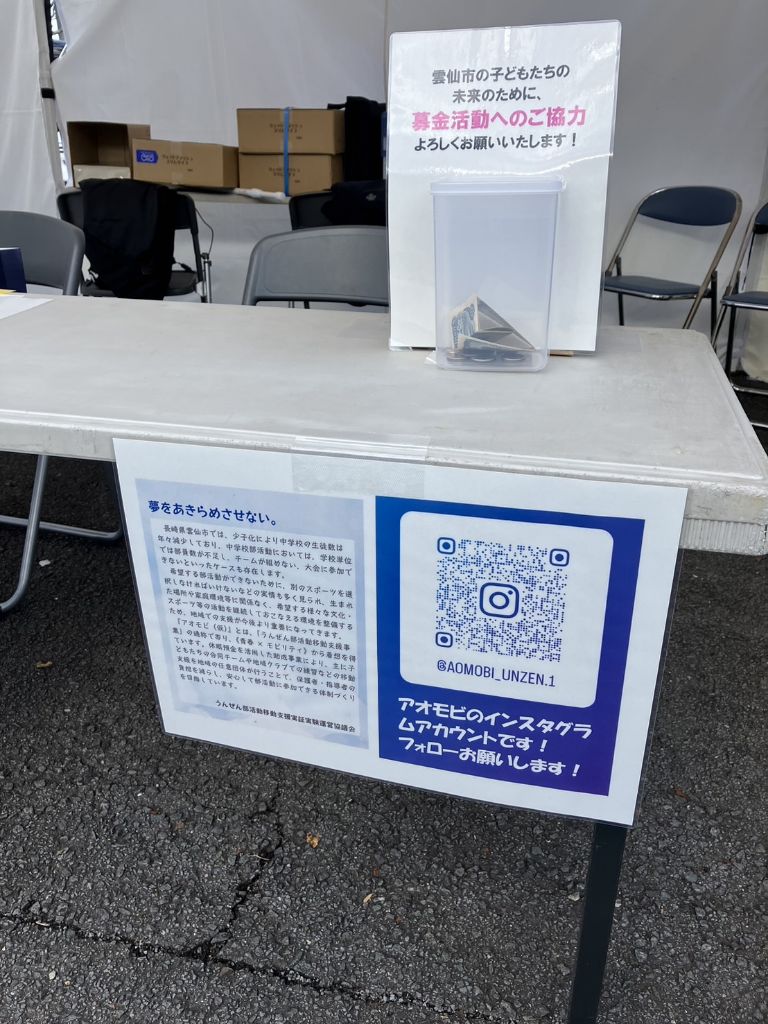

休眠預金事業が終わった後も移動支援を続ける具体的な方策として、マンスリーサポーター制度やクラウドファンディングなどを活用し、資金調達の仕組みを整えることを目指しています。マンスリーサポーターは、月額いくらという形で支援者から寄付を募り、その資金を協議会の運営資金に充てる制度です。

マンスリーサポーターやクラウドファンディングで資金調達するためには、活動内容の発信が重要になることから、SNSにおける情報発信の強化が必要だと考えています。「こういう活動をしているんだ」と知ってもらうことで、「うちの子も部活ができるんだ」と気づいてもらうことにもつながると思います。

現在、雲仙ジュニアブラスをはじめ、すべての利用団体に対して事務局でインスタグラムのアカウントを作成し、IDを共有しています。各団体が自由に投稿できるようにしており、ジュニアブラスはイベントがあるごとに発信をしてくれています。その結果、活動が活発になり、部員が増えたという話は聞いています。

――有償旅客輸送も検討しているということでしたが、その後の状況はどうなっていますか。

現在はタクシー会社の貸切タクシーを利用して運行しています。利用団体もまだ少なく、土日がメインの運行なので、大きな費用負担が発生しているわけではありません。ただし、平日にも運行を拡大したり、利用団体が増えたりした場合、現在の体制では自走していくのが難しくなると考えています。そのため、より費用を抑えて運行できる可能性のある「自家用有償旅客運送」も視野に入れています。具体的な導入には至っていませんが、今後の課題として、より詳細に検討していく必要があると考えています。

――現状の利用料金は、片道200円(往復400円)ですが、資金確保の面から値上げの必要性についてどうお考えですか。

今のところ議題に上がってはいませんが、現実的には料金を上げざるを得ないのではないかと考えています。毎月かかるランニングコストを考えると、利用団体から月額制の料金を別途いただく形も検討する必要があるかもしれません。マンスリーサポーター制度やクラウドファンディングといった手法を検討していますが、本当に資金が集まるのかという不安はあります。できるだけ早く資金調達の具体的な施策に着手し、想定どおりに集まらなかった場合の対策も並行して検討する必要があると考えています。

地域間格差の解消に向けて続く挑戦

――部活動の地域展開は行政が主体となって進めるものなので、教育委員会との連携も求められますね。

教育委員会は部活動をどうやって地域連携、移行していくのかを中心に議論するので、移動支援の観点が置き去りにされがちになってしまいます。移動に関しては教育委員会の領域外であるため仕方がない部分もあるのですが、地域格差を生じさせないためにも私たちは地域移行の検討会に参加させてもらっています。検討会では「移動手段はどうするのか」という課題提起を継続的に行っています。この問題は、部活動の在り方そのものと直結しているため、今後も積極的に関わっていく必要があると感じています。

――休眠預金の事業終了まで残り約1年ですね。

現在は3団体を支援する形でシステムを構築していますが、今後さらに利用団体が増えた場合、どこまで対応できるのか。また、天候の変化に伴う練習や試合の予定変更に対して、どれだけ柔軟に対応できるのか。そして、移動手段としてタクシーだけで足りるのかなど、まだまだ課題や不安要素はあります。ただ、全ての状況が明らかになってから動き出していては間に合わないため、フレキシブルに対応できる仕組みを可能な限り事前に考えておくことが重要だと思っています。

移動支援を利用している団体がコンクールやイベントで良い成績を収めたり、保護者から感謝の言葉を聞いたりすると「この事業には大きな意味がある」と強く感じます。それと同時に必要不可欠な取り組みだと改めて思います。この事業は、子どもたちの地域間格差をなくすことを最終的な目的としています。地域間格差を完全になくすのは難しいかもしれませんが、諦めてはいけません。今の取り組みを進める中で、少しでも地域間格差を解消するための手応えを感じられるようになればいいなと思っています。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2025.12.27年末年始のご案内

お知らせ2025.12.27年末年始のご案内 お知らせ2025.11.29【開催案内】休眠預金活用事業2022年度通常枠『こどもの成果発表会』開催!!

お知らせ2025.11.29【開催案内】休眠預金活用事業2022年度通常枠『こどもの成果発表会』開催!! お知らせ2025.05.27【休眠預金】『子どもの移動と体験を考える地域円卓会議in長崎』開催のご案内

お知らせ2025.05.27【休眠預金】『子どもの移動と体験を考える地域円卓会議in長崎』開催のご案内 お知らせ2025.04.23【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)

お知らせ2025.04.23【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)